Tu crées ta nouvelle pièce intitulée Juliette et Roméo sont morts. De quoi parle-t-elle ? D’où es-tu partie ?

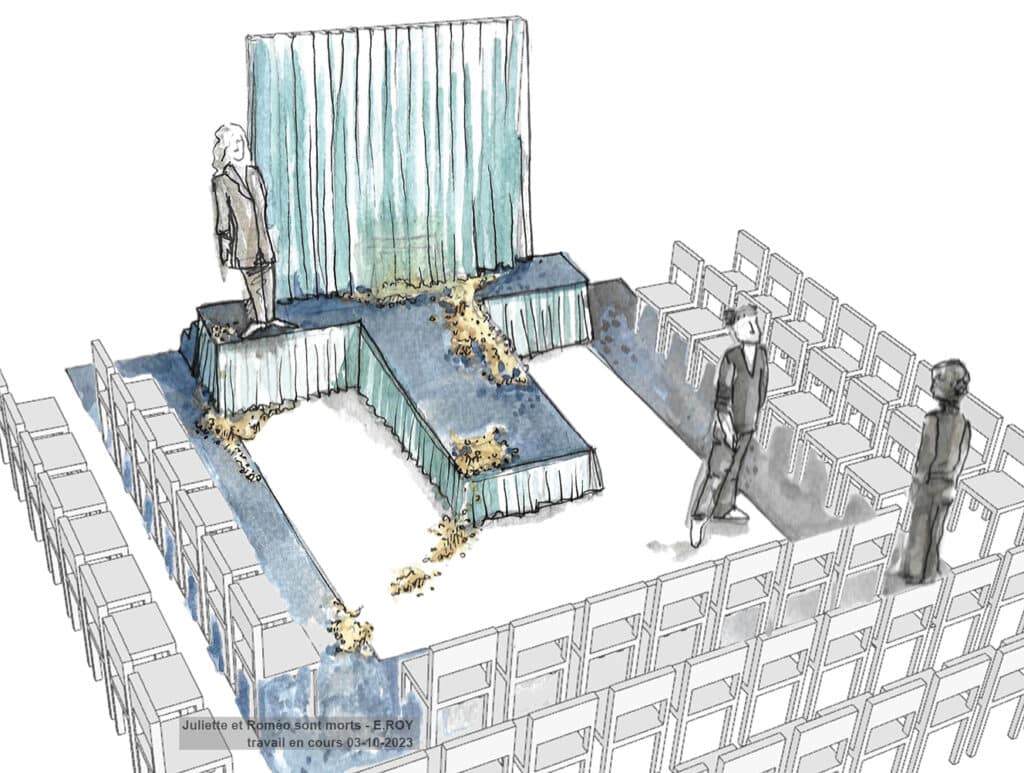

Mon point de départ, c’est de me dire qu’il y a trois acteurices d’une quarantaine d’années qui auraient joué Roméo et Juliette quand ils avaient quatorze ans, au club de théâtre de leur lycée, et ils reviennent sur les lieux de cette chose-là. Ils reviennent pour prendre la mesure d’une perte d’intensité potentiellement vécue. Ça se passe dans un mélange entre une salle de funérarium et un petit théâtre élisabéthain, avec un proscenium sur lequel il y a les photos des trois acteurices à quatorze ans. À l’entrée du public, c’est comme l’enterrement de ces trois adolescents.

C’est violent comme image d’entrée…

C’est violent, sauf que l’un d’eux est déjà là, au plateau, dans une sorte de monstration de sa future vieillesse. Il est en train de projeter physiquement ses futurs 80 ans, et la première chose qui se passe c’est la mesure de l’écart entre les vieux que nous serons et les jeunes gens que nous avons été, entre les premières fois passionnelles de théâtre et la perte d’intensité.

Juliette et Roméo sont morts, ce n’est pas seulement une pièce, c’est aussi le début d’un cycle…

J’ai décidé d’engager un cycle de travail qui va s’appeler « L’amour et l’Occident », à partir d’un bouquin de Denis de Rougemont, un vieux moraliste des années 50. Le postulat, c’était de me dire que notre fascination pour les histoires d’amour malheureux, pour les chansons d’amour tristes, pour les films romantiques comme La Route de Madison… que ces œuvres-là excitent nos libidos, que ça nous attire. Ça dit pour moi quelque chose de notre rapport à l’obstacle, de notre rapport à la fatalité, de notre rapport à l’impossible, et dans un contexte politique qui est le nôtre, celui d’une fin de monde annoncée et d’une inertie politique insaisissable… Qu’est-ce que notre rapport à l’amour, notamment à l’amour passion, à la maladie d’amour, a à voir avec notre inertie politique, ou au contraire notre impossibilité de mouvement ? Pour ce cycle « L’amour et l’Occident », je voulais commencer d’abord par une petite pièce, ce que Nathalie Garraud et Olivier Saccomano appellent une « pièce d’étude ». Je pense que ce modèle est intéressant pour moi, à partir d’un monument du théâtre devenu aussi un mythe de l’amour absolu qui est Roméo et Juliette. J’ai d’abord pensé travailler sur Tristan et Iseut, mais je me suis arrêtée sur Roméo et Juliette.

Qu’est-ce qui a décidé ce choix ?

La question du théâtre. C’est toujours un point pour moi. C’est aussi : dans quelle mesure cette problématique de la passion amoureuse rencontre la question théâtrale ? Plus je travaillais sur Roméo et Juliette, plus je me disais ce n’est pas tant une histoire d’amour absolu que celle du suicide de deux ados de quatorze ans. Ce n’est pas tant une affaire de désir d’amour que de désir de mort. C’est plus intéressant pour moi de travailler le point de contact entre la mise en scène d’un suicide adolescent par l’auteur de théâtre d’une pièce qui a quatre siècles et le fantasme adolescent d’un suicide qui serait mis en scène. Cette question de la mise en scène est passionnante pour tout ce qui concerne l’amour, les scènes d’amour, les chantages amoureux, les chantages à la mort… Toutes les visées amoureuses passent par la mise en scène. Au cœur de Roméo et Juliette, il y a ce faux suicide de Juliette. Toute ma pièce tourne autour de cette de cette séquence-là et se demande : qu’est ce qu’on vise quand on met en scène sa propre mort, notamment dans des perspectives amoureuses ? Qu’est ce qui se cache derrière le désir de perte des adolescents ? Est-ce qu’on est juste fasciné, excité par la mort, par l’impossible, et que tout ça, c’est juste morbide ? Ou est-ce que ces fascinations pour la mort sont des menaces vis-à-vis d’un monde qui ne fait que brandir un soi-disant désir de vie et un appétit de conquête ? Est-ce qu’il n’y a pas derrière ce désir de perte quelque chose qui attaque le « monde des adultes » tel qu’il est bâti ?

La fin d’un monde annoncé, la fascination et la mise en scène de l’amour et de la mort… Ces choses ne nous sont pas uniquement contemporaines, elles sont inhérentes à l’humanité…

Oui, la fascination pour l’apocalypse, la question de la fin du monde… de toute façon, elle est cyclique. En Occident, on a construit notre culture en se racontant que l’apocalypse ce serait un moment précis et qu’après ce serait terminé. En Orient, il y a des fins de monde et des redémarrages de monde. Ce sont des rapports à la fin du monde qui sont tout à fait différents, mais j’ai l’impression qu’il y a de toute façon quelque chose de l’ordre d’un cycle. Là, on semble être plus que jamais proche d’une fin annoncée de l’espèce humaine, et c’est d’autant plus saisissant de se dire : qu’est ce qui fait que notre désir de vie ne se braque pas vers le fait de « faire ce qu’il faut » ? Je pense qu’on est fasciné par la catastrophe. Je pense qu’on est fasciné par la mort. Mais qu’est-ce qu’il y a là-dessous ? Je me mets de plus en plus à travailler sur la question de la passion avec ce trio amour, mort, théâtre, y compris la passion pour le théâtre. On le voit beaucoup chez les jeunes gens, ces passions-là ravagent, il y a une tentation de la souffrance. Mais on vit aussi une époque où des gens sont totalement dépassionnés. Dans les lycées, c’est assez amusant de voir comment certains parlent de Roméo et Juliette. Il y en a qui trouvent ça magnifique et d’autres qui disent que c’est stupide de mourir pour ça. Et je ne sais pas de quel côté est la vitalité la plus forte. Du côté des gamins qui disent « la vie est courte, c’est stupide de mourir par amour parce qu’on croit qu’on ne rencontrera jamais quelqu’un d’autre », ou chez les gamins qui disent « je trouve ça trop beau, moi j’ai des passions et si on m’empêche de les faire, je préférerais mourir » ? Ça me fascine, j’adore les entendre parler parce que je ne sais pas, et ça m’intéresse.

La principe de cycle, c’est quelque chose que tu as déjà arpenté dans ton travail de création. Qu’est-ce que tu y trouves, ou qu’est-ce que tu y cherches ?

Le point de départ, c’est souvent que j’ai un problème avec quelque chose, ou avec moi-même. Je ne sais pas ce que je pense, je suis en conflit. Il y a des trucs qui m’obsèdent parce que je ne sais pas quoi en faire. En confrontant ce que peut le théâtre à mes problématiques, en voyant à quel point ça se rencontre, ça soulève encore d’autres questions, ça m’emmène ailleurs. Au début, je voulais travailler sur la maladie d’amour, et avec Juliette et Roméo sont morts, je me rends compte que le nœud, c’est la passion, la question de l’intensité. Pour mon dernier cycle biblico-pop, il m’a fallu trois pièces. Avec Vivipares, j’ai levé des lièvres, surtout que c’était la première pièce que j’écrivais. Avec La Bible, j’avais envie de creuser dans mon rapport au texte biblique que je venais de passer un an et demi à lire, j’avais envie de mettre à jour un système de pensée. Et je ressentais quand même une certaine frustration, j’avais un problème avec mon propre mysticisme, que je n’avais pas éprouvé entre l’inspiration artistique et la fiction, entre le faux et le vrai. J’ai eu besoin de faire une troisième œuvre pour essayer de toucher un peu à ce vertige, je n’arrivais pas à m’arrêter avant. Et là, en revanche, je me suis écœurée moi-même, j’ai l’impression d’être allée vraiment au bout d’un truc. Dieu et les textes bibliques, je n’en pouvais plus. Donc c’était possible d’engager un autre cycle.

À quel moment tu sais que tu es arrivée au bout du travail que tu avais engagé ?

Je pense que c’est quand j’ai une sensation d’écœurement. Quelque part, c’est que je ne veux plus avoir de problème avec ce que je traite. Mais je ne veux plus rentrer dans des obsessions. Sur le dernier cycle, ces choses ont vraiment pris toute la place pendant longtemps. Là, j’aimerais bien que ce soit deux pièces, mais ce sera peut-être trois. Ces obsessions, je pense que ça vaut pour tout le monde, tout le temps. Là, il se trouve que ça se porte sur la chose théâtrale, mais c’est pareil dans les histoires d’amour. Parfois, même quand ça part en cacahuète, tu sais que ça va finir, mais tu n’en as pas fini, il faut terminer la bagarre.

Ce n’est pas la première fois que tu crées pour l’itinérance ?

Non, j’ai fait une petite adaptation de La Mouette de Tchekhov pour les lycées. L’itinérance, ce n’est pas seulement aller dans des petits villages bucoliques et monter des tréteaux. C’est aller jouer dans des lycées, dans des maisons pour tous qui ont été fabriquées pour que la collectivité puisse se réunir. Ce ne sont pas des lieux romantiques, ce sont des établissements, des institutions. Et une chose m’anime, c’est de me dire que même dans les lieux les plus dépassionnés, il y a des gens qui ont des passions qui les ravagent, à la sécurité sociale, dans les grandes entreprises… Ce qui ne me plaît pas en revanche, comme dans les lycées, c’est quand les assemblées ne sont pas mixtes, quand ce sont des groupes déjà constitués qui ont des enjeux de représentation les uns vis-à-vis des autres. Pour eux, la priorité n’est pas la rencontre, l’étrangeté, on est sur leur terrain. J’aime bien aller sur le terrain d’autres personnes, mais il s’agit que tout le monde soit déplacé. Ce que j’aime dans le fait d’aller dans des maisons pour tous, c’est que pour tout le monde, c’est un peu différent.

Au-delà des contraintes techniques, est-ce que ton processus de travail est différent quand tu crées pour l’itinérance ?

Pour la scène, contrairement à ce que j’ai fait avant, ça m’intéresserait de démarrer avec moins de théâtralité et de recréer des sortes de rampes d’accès, pour ensuite atteindre de très hauts niveaux de théâtralité. En revanche, je vois beaucoup de formes de conférences en itinérance, et je me dis que c’est intéressant d’amener immédiatement une théâtralité extrêmement forte dès l’entrée. Dans un lieu qu’on connaît par cœur, avec des dalles au plafond, des murs pas très jolis, où on vient en classe, faire du sport ou de la pâte à sel, je souhaite qu’à un moment le théâtre fasse irruption. Je crois qu’une des puissances du théâtre, c’est de pouvoir être là, tout de suite. Pourquoi est-ce qu’on aurait à s’excuser ? Je crois que c’est hyper important, si on fait de l’itinérance, que ça reste du théâtre. La deuxième chose, c’est qu’il faut mettre beaucoup de gens dans des toutes petites salles. Il y a un rapport des corps qui va être très particulier, qui va être modifié. J’ai tendance à proposer un théâtre qui est très physique, mais qui nie presque le rapport des corps. Et là, j’ai demandé à ce qu’on travaille ce rapport au corps.

Tu parles de théâtralité, est-ce que tu serais capable de mettre des mots sur ce que ça signifie pour toi ?

Je dirais les formes, les masques. Quelque chose qui vient travailler l’écart entre un langage, une présence corporelle, et la composition physique, le travail, la transformation, la métamorphose des voix, des visages, des corps. Je trouve que la question des formes est de plus en plus abandonnée au profit des contenus et des thèmes. La plastique, la scénographie, la lumière, c’est une écriture. Ces formes-là sont choisies pour venir inquiéter certaines choses, ça n’est pas un hasard. Ce n’est pas anodin d’avoir des gens qui viennent parler devant d’autres gens et réciter (re-citer) quelque chose. Ne pas considérer ce principe de répétition, c’est impossible. Par ailleurs, personne dans le public ne voit la même chose. Ça, on ne l’a pas ailleurs, on ne l’a pas au cinéma, il n’y a que le théâtre qui propose cette complexité. Si on fait du théâtre, c’est que seul le théâtre nous permet de soulever les obsessions qu’on soulève. Et si on fait du théâtre, c’est que le théâtre est notre obsession. Le théâtre n’est pas un outil, il pose ses problèmes lui-même.

Ton travail sur Juliette et Roméo sont morts a-t-il déjà soulevé des pistes pour ta prochaine étape de création ?

J’ai commencé à poser des pistes, notamment du fait d’avoir pensé l’itinérance, sur les établissements, l’institution. Quand je dis que même dans les lieux les plus dépassionnés, il y a des gens qui ont des passions qui les ravagent… Je pense que ça va être au cœur de la prochaine pièce qui s’appelle Le Mauvais Sort. J’ai envie de creuser la question du club de théâtre, de me dire que potentiellement, dans une grande entreprise, dans un établissement de santé, dans une administration quelconque, des gens s’organisent pour faire des répétitions théâtrales. Ils ont des manières de se cadrer les uns les autres qui reproduisent les modèles coercitifs du monde qui nous entoure. J’ai aussi commencé à déployer une petite obsession avec le rideau de théâtre. J’ai envie de travailler avec les replis du rideau de théâtre comme les replis de l’inconscient. Qu’est ce qu’il y a derrière le rideau ? L’érotisme ou la mort ? Qu’est ce que c’est, « sortir » ?…