Lorsque nous passons pour la première fois les portes du théâtre en introduction à cette grande soirée conçue par Julien Gosselin, c’est dans un univers pour le moins festif que nous pénétrons. Entre boîte de nuit et rave party, le public peut aussi bien s’installer confortablement ou se laisser happer par la curiosité, arpenter le plateau, se faire offrir un verre au bar installé pour l’occasion et se mettre à danser au milieu de la foule rassemblée devant les DJ.

Parmi les spectateurs évoluent, discrets, les comédiens de la pièce. Prenant part à la fête, qui se déroule à Rome en 1983 selon l’inscription projetée sur le grand écran en fond de scène, ils ne se distinguent que par leurs éclats de voix ponctuels. Et tandis que la soirée bat son plein, une bulle presque naturelle se forme autour de deux jeunes femmes. Isolées sur l’écran qui projette en direct la scène que filment les cadreurs sur la piste, leurs voix sonorisées prennent le pas sur la musique qui continue en sourdine.

Leur jeu est précis, naturel, et justifie presque tout le chemin qui nous y mène. Par cette longue introduction, qui tient davantage de l’immersion sensorielle que de la mise en place dramaturgique, Gosselin propose au public une expérience acteur-spectateur, de celui qui apparaît malgré lui comme figurant à celui qui observe posément depuis son fauteuil comme il assiste à une pièce. Parmi les équipes du théâtre, on nous prévient : ce n’est que la première partie, ça va changer.

Une fête étrange, féérique.

Après un entracte qui transforme le mini festival électro en véritable plateau de tournage, l’ambiance n’est effectivement plus la même. Cette fois-ci, chaque spectateur rejoint sa place assignée. Il n’est plus question de fouler la scène, cloisonnée de part en part de parois en bois, y compris face public, où de rares fenêtres voilées ou cloisons mi-ouvertes nous autorisent encore quelques indiscrétions.

Ainsi commence une deuxième partie, radicalement différente, pendant laquelle on donne aux spectateurs le statut de voyeur. Car si l’arrivée des interprètes, dans ce salon de Vienne en 1913, semble bien inviter le regard à pénétrer avec eux dans ce studio provisoire, l’accès en reste plus que restreint pour le public, enjoint à suivre sur l’écran surplombant l’installation tout ce qui se déroule à l’intérieur.

Des êtres humains. De pauvres êtres humains. Ils me font tous pitié.

Le travail sur la technique est sans conteste époustouflant. Le ballet des cadreurs, acteurs, lumières et sons, orchestré en direct à la scène comme on monte un film en plusieurs mois, tient véritablement de la prouesse technique et artistique, d’autant plus qu’elle est portée par des comédiens de grand talent.

Reste que nous avons pris place au sein d’un théâtre et que, pendant les plus de deux heures que dure le long-métrage, il est difficile de mettre le doigt sur la dimension dramaturgique de ce qui se déroule au plateau. Seules quelques scènes bien choisies, essentiellement percutantes sur le plan physique ou psychologique, parviennent à nous atteindre par leur théâtralité en dépit de la présence des cadreurs, lorsqu’elles se déroulent sur les espaces à demi ouverts sur le public.

Je ne sais pas quoi faire des choses que j’aime.

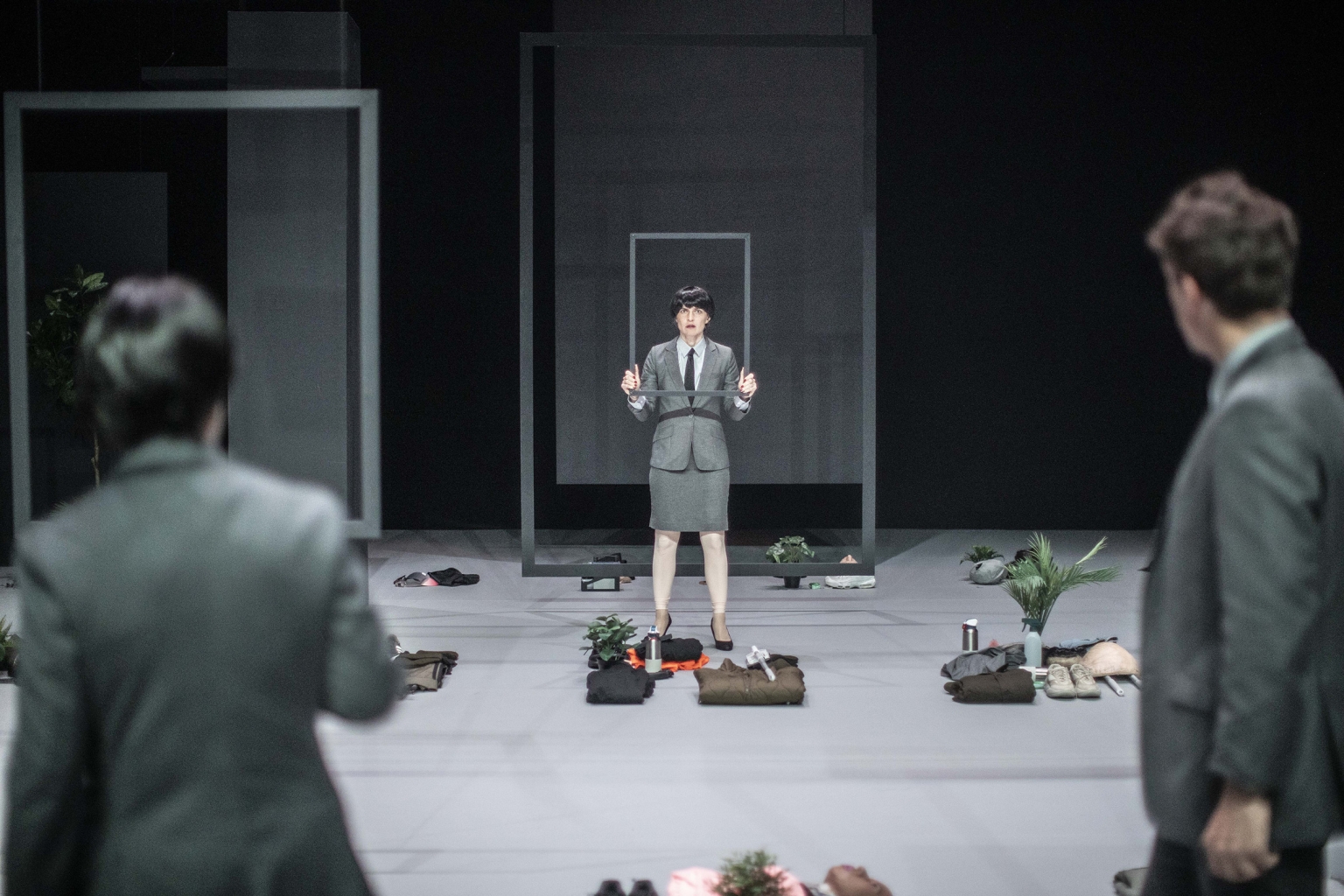

Puis vient le temps de clôturer la soirée. Après une nouvelle pause, le plateau s’est de nouveau transformé, considérablement agrandi par l’absence de décor. Un peu partout, on devine les cloisons utilisées pour le tournage appuyées contre les murs du théâtre. Quelques éléments de régie et techniciens sont visibles, comme les cadreurs qui sont toujours de la partie, captant désormais l’image de l’une des deux femmes de la première partie, désormais seule sur une estrade, et dont le visage est diffusé sur grand écran.

Ici commencent enfin à se tisser les liens qui relient le spectacle à lui-même. La jeune femme nous raconte son histoire intime et familiale, celle qui l’a menée jusqu’ici, à Rome, en 1983. Elle évoque avec beaucoup de sensibilité et de profondeur comment ce film, auquel nous avons tous assisté, entre en écho avec son propre récit. Et malgré quelques redondances qui étirent la confession en fin de soirée, la comédienne parvient à nous toucher par ses mots et par son émotion.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la longue traversée conçue par Julien Gosselin divise. L’omniprésence de l’outil cinéma au point d’en occulter en grande partie la théâtralité de la forme pose question. Le talent et la justesse des équipes artistiques, autant que la précision et la rigueur des équipes techniques, en revanche, sont incontestables et au service du parti pris dans cette performance-événement qu’est Extinction.