Nous étions hier soir à la première représentation de La Clairière du grand n’importe quoi de et par Alain Béhar. Artiste anciennement associé au Théâtre des 13 vents, il poursuit jusqu’à ce soir son étape montpelliéraine. Nous n’allons pas vraiment vous parler du spectacle.

Nous n’allons pas vous parler comme d’habitude d’un spectacle que nous avons vu, parce que l’expérience vécue hier soir devant et avec Alain Béhar avait quelque chose de différent. Sorti de deux semaines de (re)présentation de sa nouvelle création, La Gigogne des tontines, l’auteur et comédien souhaitait poursuivre les retrouvailles avec Montpellier en reprenant l’un de ses anciens spectacles. Créée il y a quelques années, La Clairière du grand n’importe quoi vient ainsi clôturer un mois de mars béharien, accueilli avec beaucoup d’engouement par les spectateurs.

Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu, et c’est aussi de cette manière que nous aimons le spectacle vivant. Car tout ce qui a été réglé, mis au point, structuré pendant des jours, des semaines, des mois, peut soudain se réécrire pour des raisons qui nous échappent. C’est en cela que le spectacle est vivant et c’est pour préserver cette essence même du théâtre qu’il est nécessaire de le défendre.

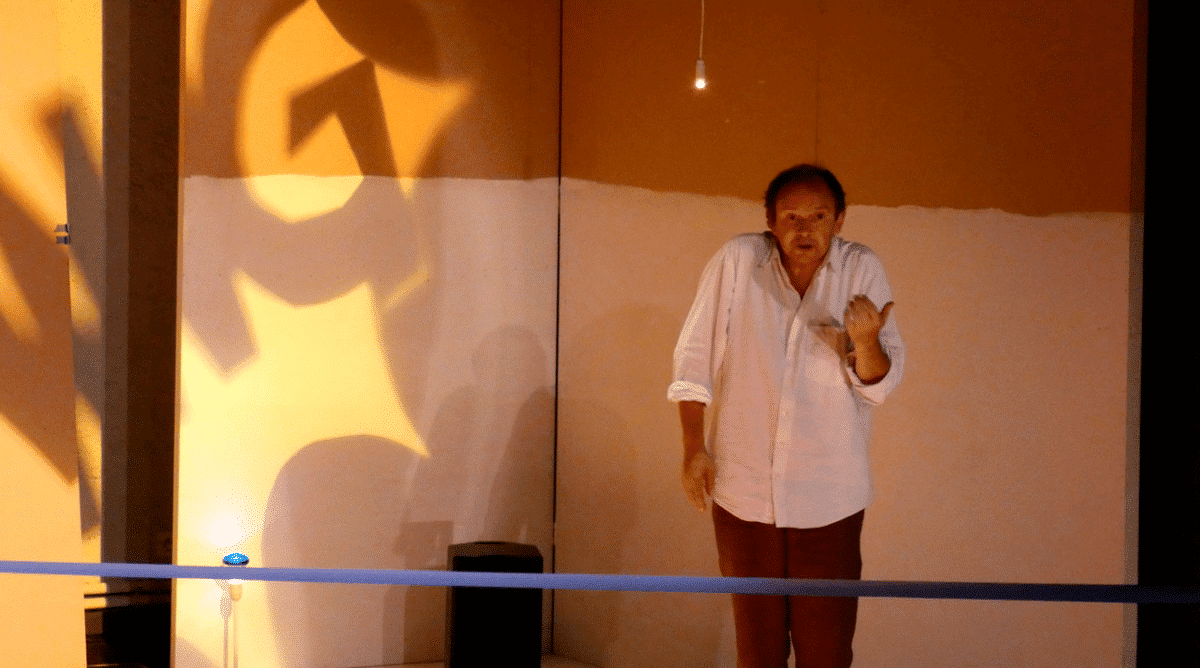

Hier, sur le plateau, le public a vu un homme, un comédien, un auteur, un metteur en scène, aux proies avec l’une des plus grandes craintes de l’artiste : la page blanche. Tout partait bien, Alain Béhar avait, après deux semaines de succès, un public restreint mais fidèle pour le porter. Puis soudain une absence. Celle du texte, qui s’échappe douloureusement de son esprit et marque un temps d’arrêt au conte qu’il narre pourtant avec passion. Un trou de mémoire, en somme, puis un autre, et encore…

Par chance, le texte traîne quelque part sur scène, alors on assume que quelque chose ne suit pas vraiment son cours, et on reprend de plus belle jusqu’à la prochaine carence. Et c’est là le point fort de cette soirée. Tout aurait pu abandonner. Le comédien aurait pu déclarer forfait. Le public aurait pu se lasser et le délaisser. Même la régie aurait pu prendre la décision de faire le noir avant même d’atteindre le point final. Mais non.

Mettant de côté des aléas sur lesquels personne n’avait vraiment la main, tous les acteurs de cette soirée au Théâtre des 13 vents ont fait le choix, conscient ou non, de poursuivre quoi qu’il arrive. Verdict ? La pièce n’en perd même pas de sa force ! Car dès l’instant où chacun prend la décision d’éclipser les accrocs, la bienveillance et la passion prennent alors une dimension théâtrale et puissante qui nous mène à destination.

Alain Béhar finit par s’excuser. « C’était présomptueux », reconnaît-il, de vouloir reprendre un spectacle écrit il y a plusieurs années, alors qu’une grande création vient de sortir au grand jour. Il va jusqu’à proposer au public de revenir gratuitement le lendemain. Mais les spectateurs l’ont déjà pardonné. Parce que le texte est lourd. Un monologue de plus d’une heure sur un monde qui part en sucette et qui fait écho avec humour à notre société, il faut pouvoir l’assumer. Et parce que ce texte, dans un dérapage contrôlé, est intrinsèquement fort dans son constat sur tout ce qui fait dérailler l’humanité.

Oui, Alain Béhar, vous êtes pardonné d’avoir voulu créer ce lien entre vous et le public pour lui apporter votre travail d’artiste. Vous êtes pardonné d’avoir fait vivre ce soir-là une expérience qui contredit la recherche systématique de la perfection. Car vous avez prouvé que si le théâtre a un pouvoir, c’est celui d’exister quoi qu’il advienne, quoi qu’il en coûte…