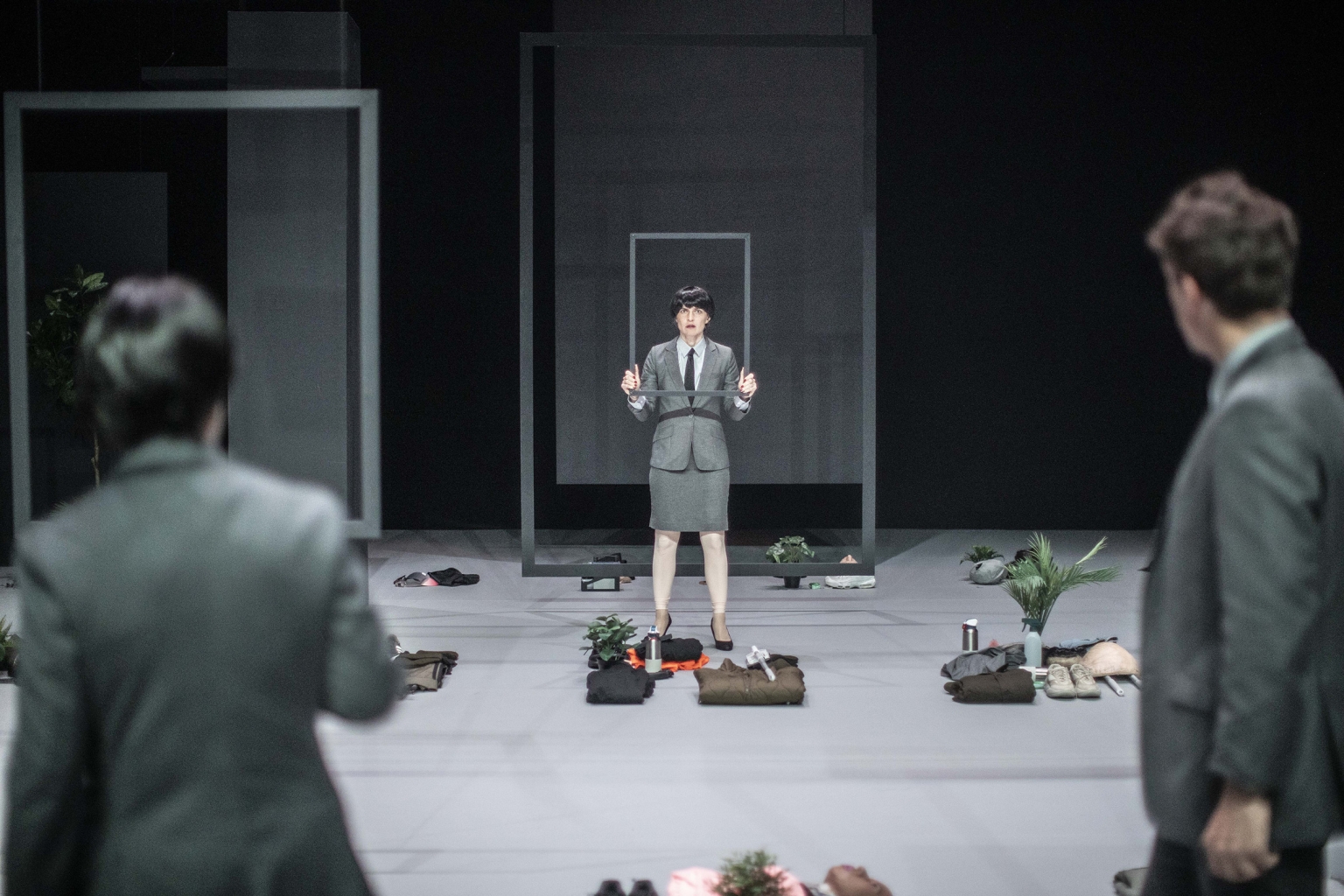

De quoi sommes-nous faits ? Qu’est-ce qui nous anime ? En énumérant, dans une longue introduction, les éléments chimiques qui composent le corps humain, Romeo Castellucci oriente sa réflexion vers notre intérieur le plus profond, le plus organique, le plus énigmatique aussi. Avec cette liste, qui ne dévoile rien encore de ce qui peut survenir au plateau, le metteur en scène crée un espace d’étrangeté, de confusion, d’attente. Sur le gong martelé mécaniquement contre une statue, s’approche finalement Bérénice, seule rescapée – ou presque – de la pièce de Racine. Minuscule dans cette immense boîte noire, elle semble perdue dans cet espace mental qui lui appartient peut-être, qui l’écrase sans doute.

À moins que ce plateau, bientôt vidé de toute autre présence, soit le refuge d’une actrice qui entrelace ses propres souvenirs à l’histoire de son personnage ? Plongée dans sa mémoire où se mêlent la vie et le jeu, elle s’accrocherait alors à des bribes de texte, confondant son nom et celui de Bérénice, en quête d’une identité qui se serait perdue entre ailleurs et le théâtre. Les mots pourtant subsistent, quelques répliques reviennent, projetées en lettres blanches comme des réminiscences, comme des automatismes.

Au gré d’une lumière instable, sous les nappes magnétiques de la musique de Scott Gibbons, tout devient incertain, cauchemardesque. Comme dans un mauvais rêve, les images et les sons apparaissent et s’étiolent, forgeant un souvenir altéré auquel l’interprète se raccroche dans un ultime espoir… Mais lequel ? « Ne me regardez pas ! », hurle-t-elle en s’assurant que tout le monde la voit. Tout son dilemme est là. Telle Bérénice disant trois fois adieu, elle ne parvient jamais à quitter cet espace, cette scène que d’autres arpentent pourtant en son absence. Ce qu’il restait alors, d’elle ou de Bérénice, s’évapore peu à peu, noyé sous la fumée.